|

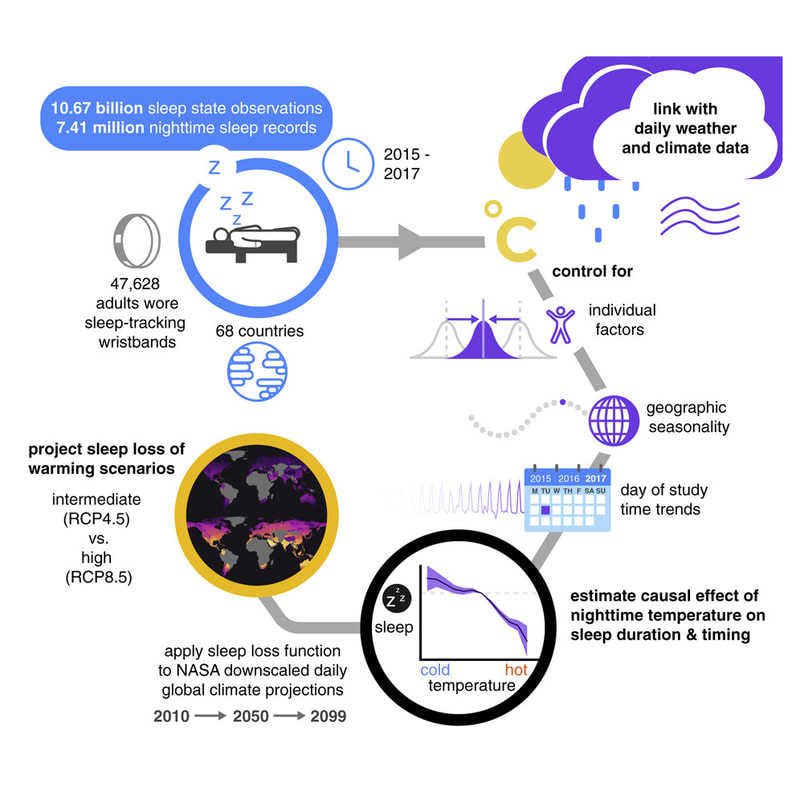

Der Klimawandel beeinflusst unseren Schlaf? Steigende Nachttemperaturen mindern die Schlafqualität und wirken sich auf Gesundheit und Gesellschaft aus. Dies belegt eine Studie, die auf der Plattform „One Earth“ veröffentlicht wurde. Die beste Lösung? Den Klimawandel eindämmen … Jeder kennt das Gefühl: Eine heiße, stickige Sommernacht. Man schläft unruhig und fühlt sich am nächsten Morgen wie „neben der Spur“. Der (Arbeits-)Tag wird zur Qual... Dieses Gefühl ist nicht nur für den Einzelnen unangenehm. Eine Reihe von Forschungsergebnissen belegen: Schlafentzug erhöht das Risiko von Herzerkrankungen und verstärkt Stimmungsstörungen. Auch die Lernfähigkeit verlangsamt sich und die Konzentrations-fähigkeit nimmt ab - mit großen persönlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen… „Schlafverlust durch den Klimawandel ist Realität geworden“, sagt der dänische Wissenschaftler Kelton Minor, Hauptautor der Schlaf-Studie, bei der Daten von rund 50.000 Teilnehmern weltweit über drei Jahre gesammelt wurden. Die Armband-Aktivitätstracker zeichneten auf, wie die Leute einschliefen, aufwachten und wie sie „dazwischen“ schliefen. Obwohl die Daten anonymisiert wurden, konnten die Forscher die Standorte „der Schläfer“ mit standortspezifischen Klimadaten abgleichen. Schlafverlust hat auch sozialen Hintergrund… Für Minor, Forscher an der Universität Kopenhagen, sind die Ergebnisse der Studie klar: die Erderwärmung ist im Alltag der Menschen weltweit zum Stressfaktor geworden. Und das nicht nur mit Hitzestress am Tag, sondern auch in den Nächten. Wie stark - oder weniger stark - sich der Klimawandel auf das Schlafverhalten der Menschen auswirkt, hat auch soziale Hintergründe. Bewohner von Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen leiden etwa dreimal so hoch unter eingeschränkter Schlafzeit, als Länder mit hohem Einkommen. Zum Teil vielleicht auch wegen des geringeren Zugangs zu Klimaanlagen... Frauen und ältere Menschen stärker von Hitzedruck betroffen. Die schweißtreibenden Nächte treffen einige Gruppen schlimmer als andere. Die Auswirkungen wachsen jedenfalls mit dem Alter: Menschen über 70 sind etwa doppelt so empfindlich, so die Studie. Ältere Menschen verlieren etwa 30 Minuten Schlaf, statt 15 Minuten, unter ähnlichem Hitzedruck. Frauen sind auch stärker betroffen und verlieren bei wärmeren Temperaturen etwa 25 % mehr Schlaf als der Durchschnitt. Ideale klimatische Außentemperaturen? Am meisten schliefen die Menschen, wenn die Außentemperaturen unter 10° Grad lagen. Lagen die Temperaturen über diesen Schwellenwert, bestand deutliche Gefahr, weniger als sieben Stunden zu schlafen. Interessantes Detail der internationalen Studie: Eine Beschleunigung des Schlafverlustes war bei über 25° Grad zu beobachten. Wenn die nächtlichen Temperaturen im Freien gar 30 Grad überstiegen, verloren die Menschen durchschnittlich etwa 15 Minuten pro Nacht… „Der Körper passt sich nicht an wärmere Schlaftemperaturen an", sagt Schlafforscher Kelton Minor. Zumindest auf physiologischer Ebene konnten keine Anpassungseffekte gefunden werden. Selbst wenn Menschen das ganze Jahr über in heißen Klimazonen leben oder einen Sommer mit Hitzenächten erlebt hatten, war kein Anpassungeffekt erkennbar. Überdurchschnittlich warme Nächte haben den Schlaf der Menschen generell durcheinandergebracht, egal, unter welchen Gegebenheiten.  „Früher waren Nächte die Zeit, um den Körper abzukühlen. Wenn Hitze jedoch ein chronischer Faktor ist, kann sich der Körper nicht abkühlen und erholen - das ist ein Schlüsselelement, der die globale Gesundheit der Menschen beeinträchtigt", bringt es Rupa Basu, Expertin für öffentliche Gesundheit beim kalifornischen „Office of Environmental Health Hazard Assessment“, auf den Punkt. Die Kopenhagener Forscher schätzten, dass wärmere Nächte uns Menschen jedes Jahr etwa 44 Stunden Ruhe kosten. Hinzu kommen 11 zusätzliche Tage mit „kurzen Schlaf". Also Nächte, in denen wir weniger als sieben Stunden Schlaf halten… „Den Klimawandel zu stoppen, ist die beste Lösung gegen Schlafmangel. Das ist der Hebel , wo angesetzt werden muss", so Cedeno Laurent, Umweltforscher an der Harvard University in den USA. Die Zusammenhänge zwischen Schlafentzug und schlechterer Gesundheit sind nicht mehr zu ignorieren, so Laurent, auch wenn dies oftmals als Gegebenheit hingenommen wird. Motto: „Damit müssen wir halt leben…“ „Die Eindämmung des Klimawandels ist im Grunde eine Menschenrechtsfrage", sagt Umweltforscher Cedeno Laurent. Wenn wir das ignorieren und stattdessen einzig auf energieintensive Klimaanlagen setzen, dann wird sich die Situation noch weiter „aufheizen“. Eine globale Erwärmung, die uns auch um den Schlaf bringt? Na, gute Nacht…  Web-Tipp: „Während wir schlafen..“ (Nat Geo-Bericht, engl.) Quellen: Schlafstudie in „One Earth”; Nat Geo-Artikel "Klimawandel beeinflusst Schlaf" (engl.) Fotos: Unsplash, Pexels, Pixabay, Nat Geo Text: Helmut Wolf

0 Comments

Ist Online-Handel umweltfreundlicher als stationärer? Wie begegnet die Logistikbranche den rasant anwachsenden Zustellmengen? Und: Was braucht es, um die Klimakrise einzubremsen? Post Österreich-Chef Georg Pölzl im Gespräch über mehr Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft als Zukunftsthema. Herr Dr. Pölzl, wenn über die Post gesprochen wird, dann weniger über das Thema Nachhaltigkeit. Warum? „Wir beschäftigten uns schon sehr lange mit dem Thema Nachhaltigkeit. Seit über 10 Jahren stellen wir Pakete und Briefe CO2 neutral zu. Was wir nicht gemacht haben, ist, diese Aktivitäten allzu laut in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Das wollen wir jetzt ändern. Das tun wir aber nicht, um auf den grünen Zug aufzuspringen, sondern weil wir sehr glaubhaft an vielen nachhaltigen Elementen weiterarbeiten...  Homeoffice, Abstandsregeln, Gesundheitsaspekte... Corona zwingt uns förmlich neu zu denken, neu zu leben, viele Gewohnheiten zu hinterfragen. Kein Unternehmen konnte weiterzumachen wie bisher. Wie hat die Post darauf reagiert? In den Verwaltungsbereichen sind wir sehr rasch, quasi von heute auf morgen, in das Homeoffice gegangen. Das hat eigentlich, auch zu meiner Überraschung, sehr gut geklappt. Schwieriger war das in den operativen Bereichen, bei der Zustellung usw. Wir waren und sind das Unternehmen hierzulande mit den meisten, physischen Berührungspunkten bei den Menschen und Unternehmen. Das war durchaus eine Herausforderung... Wie glauben Sie, wird sich Arbeit und Büro generell in Zukunft verändern? Das virtuelle Element der Kommunikation und das Homeoffice werden sicher bleiben. Die große Herausforderung wird es jedoch sein, die sozialen Komponente des Arbeitsplatzes, der Tratsch in der Kaffeeküche oder der Meinungsaustausch zwischen Mitarbeitern, aufrechtzuerhalten. Auch könnte das Homeoffice möglicherweise ingesamt Auswirkungen auf die Arbeitsweise der Menschen haben. Stichwort Klimawandel. Wo sollte ihrer Meinung nach angesetzt, welche Maßnahmen implementiert werden, um die Erderwärmung bei 1,5 Grad einzubremsen und die Pariser Klimaziele zu erreichen? Um die Energiekrise zu bewältigen und Lösungen zu finden, hoffe ich besonders, dass mehr Rationalität einkehrt und weniger Ideologie. Zurzeit gibt es die einen, die die Energiekrise nicht wahrhaben wollen, sie gar verleugnen. Und dann gibt es jene, die alles verändern wollen, aber nicht wissen wie und eher einem Glaubensgrundsatz folgen. Das halte ich für gefährlich. Ich bin überzeugt davon, dass effiziente Verbrennungsmotoren, vielleicht in Zukunft mit Bio-Sprit, ein Teil der Zukunft sein müssen. Warum? Weil wir die Energiewende, meiner Meinung nach, nicht mit Alternativenergie stemmen werden! Selbst wenn Österreich schon drei Viertel seines Stroms erneuerbar erzeugt. Unser Strombedarf wird sich in den nächsten Jahren durch die Dekarbonisierung verdoppeln oder sogar verdreifachen. Ja, woher soll denn die Energie kommen? Dennoch: Natürlich muss Europa hier weiter forschen und vorangehen, um die Energiewende zu meistern... Die Wirtschaft könnte in Sachen Energiewende viel beeinflussen und in Gang bringen... Richtig! Die Wirtschaft hat eine große Verantwortung. Und als Post gesprochen: Wir versuchen diese Verantwortung sehr gewissenhaft wahrzunehmen. Wir beschäftigen uns beispielsweise intensiv mit dem Ausbau von Solarenergie. Auch in Sachen E-Mobilität sind wir sehr aktiv. Zur Wirtschaft generell gesprochen: Ähnlich wie die Expertenkommission in Sachen Corona, sollte es meiner Meinung auch einen Expertenbeirat für Umwelt- und Energiefragen geben. Einen Beraterstab, der auf Basis profunder Studien und wissenschaftlicher Mengen- und Bedarfsberechnungen erstellt, Schlussfolgerungen zieht und daraus Entscheidungen abgeleitet werden. Laut Studien wollen drei von vier Nutzern zukünftig deutlich mehr im Internet bestellen als vor der Pandemie. Wie beurteilen Sie den anwachsenden Online-Einkauf im Hinblick auf die angestrebten Klimaziele? Meine Antwort als Post-Chef mag vielleicht verdächtig klingen, aber es gibt seriöse Studien, die belegen, dass der Online-Handel um ein Vielfaches ressourcen- und energieeffizienter ist als der stationäre. Wenn sie beispielsweise etwas spezielles oder seltenes Produkt suchen, dann haben sie es meist mit drei Klicks gefunden und es wird ihnen zugestellt. Ok, dann entstehen zwar Transportkosten, aber der Transport lauft mittlerweile auch sehr effizient. Wir liefern schon seit langem CO2-neutral. Bis 2030 werden wir die sogenannte „letzte Meile“ CO2-frei fahren - und zu 100 Prozent auf E-Mobilität setzen. Bis 2040 wollen wir das gesamte Unternehmen CO2-frei ausrichten. Zusammengefasst: Wir werden mit unserer Logistik einen großen Beitrag dazu leisten, die CO2-Belastungen zu reduzieren.  Die internationale Energieagentur prognostiziert dem globalen Transportsektor bis 2050 6,7 Gigatonnen Treibhausgas-Ausstoß. Das entspräche einem Zuwachs von 67 % im Vergleich zu 2020. Smarte, umweltfreundliche Transport- und Logistikmodelle werden zu wichtigen Eckpfeilern der Zukunft... Die Frage ist, was sind die Treiber dieser Entwicklung? Was wir hier in Europa oft ausklammern, ist das Bevölkerungswachstum in vielen Teilen der Welt. In den Entwicklungsländern gibt es großen Nachholbedarf nach Konsum und Komfort. Ich kann aber sagen, dass sich alle großen Logistiker der Welt mit energieeffizienten Technologien und Lösungen beschäftigen: E-Mobilität, Wasserstoffmobilität, Biokraftstoff für Flugzeuge usw. Ein wichtiges Thema im Zustellprozess wird auch die Automatisierung sein: von Selbstbedienungslösungen bis hin zu autonomen Lieferservices. Wir im Kleinen werden jedenfalls unsere Hausaufgaben machen. „Weiter wie bisher geht nicht mehr“, so der allgemeine Tenor. Wie sieht ihrer Meinung nach soziales und umweltgerechtes Wirtschaften in Zukunft aus? Hier möchte ich besonders das Thema Kreislaufwirtschaft hervorheben. Alle unsere großen Standorte werden umweltzertifiziert, mitsamt Mülltrennungskonzept, Abfallmanagement, smarten Recyclingmethoden usw. Hier sehen wir noch viel Potenzial in Zukunft. Was ist ihr Lebenskonzept? Tu niemanden etwas an, was du selber nicht erleben möchtest. Vielen Dank für interessante Gespräch! Web-Tipp: www.post.at/p/c/nachhaltigkeit Interview: Helmut Wolf Fotos: Post AG Im Alltag möglichst plastikfrei leben? Das ist Melanie Eckhardt ein besonderes Anliegen. Als „einzige Bürstenmacherin Burgenlands“ erzeugt sie vegane Holzzahnbürsten, Espressopinsel, Gesichtsmassagebürsten und Gemüsebürsten und zeigt auf: auch handwerklich produzierte Nischenprodukte besitzen einen hohen Stellenwert! Woraus entstand ihre Idee zur Bürstenproduktion und wie waren die Reaktionen darauf? Unser Betrieb ist ein Familienbetrieb in dritter Generation. Bei uns war es die größere Herausforderung das „traditionelle Gewerbe“ in die Zukunft zu führen. Mein Großvater hat hauptsächlich Zimmerbesen, Schrubber, „Weißwodl“ (mit „kalchen“ bzw. streichen von Wänden) produziert. Mein Vater hat dann Bürsten und Besen für Fabriken und Firmen gefertigt. Diesen Markt haben die großen Betriebe für sich beansprucht. Wir mussten umdenken und unser Sortiment mit innovativen, neuen Produkten in die Zukunft führen. Beispiele dafür sind unsere vegane Holzzahnbürsten, Espressopinsel, Gesichts-massagebürsten, Gemüsebürsten usw. Die erste Reaktion meines Vaters war: ,Das wirst du nicht verkaufen können` :) Oft hört man bei neuen Ideen und Projekten „Das funktioniert nicht“ oder „Das wird nichts“... Was entgegnen sie diesen skeptischen Reaktionen? Die Liebe zum Beruf. Die Beobachtung von Trends. Und: wir versuchen bei neuen Produkten eher in kleinen Stückzahlen zu produzieren. Wir sind aufgrund unserer Werkstätte so flexibel, daß wir sofort auf Änderungswünsche unserer Kunden eingehen können. Würden sie sich persönlich als „Freigeist“ bezeichnen oder als jemand der nur seiner Überzeugung folgt?

Ich glaube ich bin sehr fleißig und überzeugt, dass wir mit unserem Betrieb den richtigen Weg gehen. Was macht ihnen Mut in ihrem täglichen Tun? Die Kunden am Markt, die mir sagen: ,Die Bürsten sind so toll und halten ewig‘. Aber auch der Erfolg macht mir Mut. ich bin stolz die einzige Bürstenmacherin des Burgenlandes zu sein! Vielen Dank für das Gespräch! Web-Tipp: www.buerstenerzeuger.at Interview & Text: Helmut Wolf Der Text ist auch in der „Freude“-Ausgabe 18 von Sonnentor erschienen. Wie sieht das Büro der Zukunft aus? Wie verändert sich die Arbeitswelt? Und wohin wird uns die Technologie führen? Hermann Anderl, Geschäftsführer von Canon Austria, im Interview... Wie glauben Sie, wird die Pandemie generell das Verhalten in den Arbeitsprozessen und beim Workflow der Firmen und Menschen verändern? Was man bereits jetzt sagen kann ist, dass die Pandemie die Digitalisierung beschleunigt hat. Diese Digitalisierung der Workflows führte in den Unternehmen entweder zu neuen Arbeitsprozessen oder sie wurden optimiert. Wieder andere wurden auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft und manche auch „entsorgt“. Die wachsende Automatisierung führt zum Beispiel bei Dienstleistern zu mehr Transparenz und auch zu verkürzten Antwortzeiten. In letzter Konsequenz bedeutet dies einen Produktivitätsfortschritt. Homeoffice wird die Arbeitswelt und den Immobilienmarkt massiv verändern. Wie glauben sie, sieht das Büromodell der Zukunft aus? Die Zukunft des Büromodells sehe ich in naher Zukunft als gemischte Situation mit einem hohen Anteil an Homeoffice. Das Büroflächenverhältnis zwischen Arbeitsplätzen, Aktivitätenzonen, Chill-Zonen und Meetingräumen wird sich drastisch verändern. Darauf muss die Immobilienbranche möglichst schnell reagieren. Im Moment scheint es vielfach so zu sein, dass das Angebot am Immobilienmarkt noch die alte Arbeitswelt widerspiegelt und doch noch viel Bezug auf 100 % Anwesenheit der Mitarbeiter in den Büros nimmt. Um in Zukunft den verfügbaren oder vorhandenen Platz zu vermieten, müssen eventuell wesentlich mehr Mieter gefunden werden.  Arbeitswelt, Wirtschaft, Gesellschaft… Stehen wir vor einen Paradigmenwechsel, der möglicherweise neue (Umwelt-)Auflagen, Regeln und Werte entstehen lässt? Als Paradigmenwechsel würde ich es vielleicht nicht bezeichnen, aber es wird auf jeden Fall zu Erweiterungen, Anpassungen und Änderungen kommen müssen. Nehmen wir als Beispiel den Arbeitsplatz: Aus Arbeitgebersicht hat man eine unglaubliche Anzahl an Auflagen zum Thema Arbeitssicherheit für Arbeitsplätze zu erfüllen. Das beginnt beim Teppich und dem Abstand zwischen den Tischen, bis hin zur Arbeitsplatzergonomie und dem richtigen Lichteinfall. Mit der langfristigen Einrichtung von Arbeitsplätzen zu Hause, kann man gespannt sein, welche Vorgaben hier erarbeitet werden. In einem Büro sind die Voraussetzungen für alle gleich, aber jeder Homeoffice-Arbeitsplatz ist so individuell wie der einzelne Mitarbeiter. Auch bei der Kostenfrage muss es zu klaren Regelungen kommen: Trägt der Arbeitgeber die Kosten für beide Arbeitsplätze – im Büro und zuhause? Je nach Jobprofil denke ich, wird es zu einer Teilung in überwiegende „Büro-Arbeitsplätze“ und „Homeoffice-Arbeitsplätze“ kommen. Wie reagiert Canon auf die strukturellen Veränderungen bei den Unternehmen? Mit unserem Angebot im Bereich „Workflow Automation“, Hard- und Softwarelösungen haben wir Unternehmen bei diesen Prozessen schon immer unterstützt. Was wir jetzt sehen ist eine verstärkte Nachfrage nach Unternehmenslösungen im Zusammenhang mit dem Thema Homeoffice. Anlass sind häufig Sicherheits- und Compliance-Risiken, die mit dem Arbeiten von zuhause aus einhergehen. Vertrauliche Daten sind auch daheim so sicher wie möglich zu gestalten. Ein Heimarbeitsplatz kann von Canon mit vergleichbaren Sicherheitsstufen wie im Büro eingerichtet werden. Auch die Kostenwahrheit kann so gewährleistet werden, obwohl der Drucker auch von anderen Mitgliedern des Haushalts genutzt werden kann. Ultrakompakte Scanner, flexible Drucker, Digitalisierung... Wohin wird uns die technologische Zukunft führen? Das Smartphone hat es eindrucksvoll vorgemacht: Telefonieren ist nur mehr ein kleiner Teil der Tätigkeiten, die wir mit einem Handy erledigen. Genauso ist es auch bei den aktuellen multifunktionalen Geräten: diese erfüllen bereits eine ganze Reihe von Aufgaben und sind neben Kopieren, Drucken und Scannen bzw. Sortieren und Heften auch in der Lage Arbeitsabläufe zu steuern, Benutzungsrechte zu verwalten oder auch mit der Cloud zu kommunizieren – und können als Gerät natürlich auch selbst remote verwaltet werden. Solange es Papier als Träger von Informationen gibt, werden wir Geräte brauchen, die dieses Papier verarbeiten – sollte Papier eines Tages nicht mehr notwendig sein, wird die Intelligenz der Geräte auch zukünftige, geänderte Anforderungen abdecken können. Denn einen Datenaustausch bzw. Informationsaustausch wird es auch weiterhin geben müssen. Und auch dafür wird man Prozesse und Geräte benötigen. Vielen Dank für das interessante Gespräch!  Zur Person Hermann Anderl ist seit 1.1.2020 Geschäftsführer von Canon Österreich. Nach wenigen Wochen in der neuen Funktion begann der erste Lockdown. Anderl blickt ungeachtet dessen auf ein positives Jahr für Canon Austria zurück. Auf die gestiegene Nachfrage nach Digitalisierungsprozessen und Lösungen für die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern im Homeoffice und Büro, Compliance- und Sicherheitsanforderungen war Canon aufgrund seiner langjährigen Erfahrung gut vorbereitet. „Zuhören“ bezeichnet der Chef von 350 Mitarbeitern als eine der wichtigsten Aufgaben im Bereich Mitarbeiterführung. Web-Tipp: www.canon.at/business/lifehacks Fotos: Unsplash, Canon

Interview: Helmut Wolf Die Nicht-Nachhaltigkeit unserer Lebensweise ist nicht zu rechtfertigen", sagt Autor Fred Luks. Hoffnung sollte dennoch bestehen bleiben - und zwar als alternative Einstellung zu naivem Optimismus und lähmendem Pessimismus. Fred Luks im Interview über sein neues Buch Hoffnung! Lieber Herr Luks – Ihr neues Buch heißt Hoffnung. Hoffnung als durchaus kluge, kritische, skeptische Einstellung zu unserer momentanen, sehr ernsten Lage weltweit. Hoffnung als Alternative zu naivem Optimismus und destruktivem Pessimismus. Was genau ist mit dieser ernsten Lage gemeint? Geht es uns global gesehen nicht besser denn je? Luks: Wenn man sagt, es gehe „uns“ gut, würde ich nachfragen, wer genau „wir“ sind. Aber es ist gewiss so, dass es weltweit einen historisch einmaligen materiellen Wohlstand gibt. Auch im globalen Süden hat sich in den letzten Jahren einiges getan – wobei man nicht die überragende Bedeutung des chinesischen Wachstums übersehen sollte. Das Grundproblem betrifft aber alle: dass das derzeitige Wohlstandsmodell nicht nachhaltig ist. Bekanntlich bräuchten wir mehrere Planeten, wollten alle auf dem materiellen Niveau einer durchschnittlichen US-Amerikanerin leben. Unser Wohlstand ist nicht „enkeltauglich“ – die Welt wirtschaftet heute auf Kosten kommender Generationen. Um das zu ändern, braucht man Hoffnung. Denn Pessimismus ist faul, weil das schlechte Ende als unausweichlich gesehen wird. Das ist eine unproduktive Einstellung. Sehr produktiv ist allerdings auch der Optimismus nicht. Der Optimist glaubt daran, dass sozusagen „automatisch“ alles gut wird. Wenn angesichts der aktuellen Krisen manche Menschen glauben, dass die Dinge sich jetzt gut richten werden, bremst genau diese passive Einstellung womöglich eine Wende zum Besseren. Deshalb erfordert die Lage keinen Optimismus, sondern echte Hoffnung. Ein Zitat von Stephan Lessenich: "Wir leben nicht über unsere Verhältnisse. Wir leben über die Verhältnisse der anderen." Unsere westliche, "imperiale" Lebensweise ist laut ihrem Buch nur möglich, weil wir einem Großteil der restlichen Welt genau diese Lebensführung verunmöglichen und auf deren Ressourcen zurückgreifen. Gleichzeitig ist dieses tiefgreifende Bedürfnis nach Wohlstand und Sicherheit auch Vorbild für Milliarden von Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern. Dass sich ein solcher Lebensstil für alle nicht ausgeht, scheint mittlerweile klar. Wie sind solche Privilegien überhaupt noch rechtfertigbar? Luks: Die Nicht-Nachhaltigkeit unserer Lebensweise ist nicht zu rechtfertigen. Mittlerweile bekennt sich ja praktisch jeder Staat zu Nachhaltigkeit und damit zur Generationengerechtigkeit. Mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen gibt es einen sehr unvollkommenen, aber doch relevanten „Fahrplan“, dem die Welt folgen kann. Würde dieser Zielekatalog wirklich ernst genommen werden, könnten sich Gesellschaften zumindest in die richtige Richtung bewegen. Langfristig würde damit auch Lessenichs Diagnose nicht mehr stimmen. Das wäre dann sicher eine bessere Welt als die, mit der wir es heute zu tun haben. Hoffnung steht in Ihrem Buch auch für einen gestalterischen, anstatt einem erlittenen Wandel. Durch aktive Problemlösungsversuche könnten Transformationsprozesse – wie zum Beispiel der Klimawandel – zumindest möglichst positiv mitgestaltet werden. Natürlich gibt es unzählige Bemühungen und Initiativen, aber auch eine um sich greifende Ohnmacht und ein Festhalten an alten Strukturen, die offensichtlich nicht zukunftsfähig sind. Wieso ist Erdulden für viele einfacher als Mitgestalten? Fehlt es hier an partizipativen Ansätzen? Ich teile nicht den Partizipationsoptimismus vieler Nachhaltigkeitsengagierter. Die repräsentative Demokratie hat aus meiner Sicht unschlagbare Vorteile, die wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen sollten. Qualitäten wie Fachkompetenz, das Ringen um gute Lösungen und Entscheidungsfähigkeit sind auch für Ziele wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz unabdingbar. Gleichzeitig schließen sich die Vorzüge repräsentativer Prozesse und eine Ausweitung partizipativer Prozesse grundsätzlich natürlich nicht aus. Mehr Partizipation wird es nicht schaffen, Gewohnheit und Bequemlichkeit aus der Welt zu schaffen – aber man darf doch die Hoffnung haben, dass mehr Möglichkeiten zum Mitreden und Mittun sich positiv auf die Motivation auswirken würden, sich aktiv an gesellschaftlichen Aufgaben wie Klimaschutz zu beteiligen. Wenn echte Gestaltungsmöglichkeiten erlebt werden, würde das der Nachhaltigkeit guttun – und ganz sicher auch der Demokratie. Eine gewisse Form der Mitwirkung findet übrigens zunehmend auch in der Wirtschaft statt. Immer mehr Unternehmen sehen, dass sie ihr Umfeld kennen müssen, um langfristig erfolgreich zu sein. Deshalb ist „Stakeholder“ heute so ein wichtiges Wort, wenn es um Nachhaltigkeit und die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen (CSR) geht. Wirtschaftlicher Erfolg hängt heutzutage auch davon ab, Stakeholdern wie Kundinnen, Mitarbeitern und Nichtregierungsorganisationen zuzuhören. Gleichzeitig kritisieren Sie den sogenannten Nachhaltigkeitspopulismus als ein naives, schwarz-weißes Geschäftsmodell. Wie soll sich Max Mustermann also verhalten – zwischen dem Druck, aktiv (und hoffnungsvoll) für eine bessere Zukunft zu kämpfen, aber ja nicht in die Populismus-Falle zu geraten? Zu den wenigen positiven Seiten der Corona-Pandemie gehört ja eine klare Erkenntnis: Wenn’s ernst wird, stehen Populisten mit leeren Händen da. Für die komplexen Probleme unserer Welt gibt es keine einfachen Lösungen – das gilt für Gesundheitsfragen ebenso, wie für die Wirtschaftspolitik oder die Klimaerwärmung.  Ich halte es für wichtig, die Herausforderungen nicht zu individualisieren, sondern immer den gesellschaftlichen Kontext zu sehen. Die genannten Felder sind gesellschaftlicher Natur – und müssen entsprechend gesellschaftlich und politisch bearbeitet werden. Für Einzelpersonen heißt das aus meiner Sicht: sich der eigenen Verantwortung bewusst sein und entsprechend handeln – aber auch die Grenzen dieser Verantwortung sehen. Verantwortung trage ich für das, was ich auch beeinflussen kann. Wenn man das übersieht, droht leicht Überforderung und Frustration. Das hat sicher etwas mit dem Begriff „Lebenskonzepte“ zu tun. Ich halte es für wichtig, stets die politische Natur der aktuellen Krisen im Blick zu behalten. Ein Lebenskonzept, dass die Verantwortung für den Zustand der Welt bei einzelnen Menschen verortet, ist ein Rezept zum Unglücklichsein. Ich halte es für „nachhaltiger“, die Grenzen der Verantwortung zu sehen, an dieser Erkenntnis sein Handeln und Engagement auszurichten. Damit steigen die Chancen, dass man Tierleid mindert, den Klimaschutz fördert und im Sinne einer nachhaltigen Zukunft wirkt.  Buchtipp: Titel: „Hoffnung - Über Wandel, Wissen und politische Wunder" Autor: Fred Luks Umfang: 146 Seiten Erschienen bei: Metropolis Verlag Fotos: A few lovely things; Arnaud Pyvka; Matheus Bertelli, Daniel Xavier/Pexel; Paddy-O-Sullivan, Caroline Hernandez, Bernhard Hermant/Unsplash Interview: Sarah Langoth 6 Fragen - 6 Antworten Mathias, 23 Welche Serien magst du besonders gerne?

Haus des Geldes Wer oder was gibt Dir Kraft? Sport und Menschen Was macht dir Mut? Meine Freundin und meine Familie Wer inspiriert Dich besonders? Christiano Ronaldo Dein liebstes Sprichwort? „Erwarte nur das, was du auch gibst“ Was würdest du sofort verändern, wenn du es könntest? Meine Müdigkeit in der Früh... 6 Fragen - 6 Antworten Ali, 18 Welche Filme & Serien magst du besonders gerne?

Die Serie „Prison Break“ und die Actionfilme „Fast & Furious“ Wer oder was gibt Dir Kraft? Rap-Musik von Drake, Travis Scott und Dr. Dre. Auch Fußball, Berge und Seen Was macht dir Mut? Geliebt zu werden Wer inspiriert Dich besonders? Meine Familie und Freunde Dein liebstes Sprichwort? „Abwarten und Tee trinken“ – „Keep calm“ Was würdest du sofort verändern, wenn du es könntest? Ich würde gerne mehrere Sprachen sprechen können #5Fragen5Antworten Marcel, 19 Wer oder was gibt Dir Kraft?

Meine Freunde. Und Rapper wie UFO, TS Beastboy, Lil Peep oder Juicy World Wer oder was macht dir Mut? Freunde, die da sind, wenn man sie braucht Wer inspiriert Dich besonders? Der Rapper „Data Luv“ Dein liebstes Sprichwort? Stay high – bis zum Tod ;) Was würdest du sofort verändern, wenn du es könntest? Die Welt, die Natur und das alle Kriege zwischen den Ländern sofort beendet werden „Ich liebe das Leben. Ich liebe Kultur. Ich liebe Bücher. Ich liebe Kinder. Jeder Tag ist ein Abenteuer…” Patti Smith, 68, Musikerin Foto: Patti Smith in Amsterdam 1976

Gijsbert Hanekroot Quelle: Zeit-Magazin #5Fragen5Antworten Sanja, 20 Welche Filme magst du besonders gerne?

Die US-Serie „Prison Break“. Und die Harry Potter-Filme. Da ist überall viel Spannung dabei. Es geht auch um Familie und Freundschaft. Ich stell mir dann immer die Frage: Wie wäre das in echt...? Was gibt Dir Kraft? Zum Teil meine Mutter, aber besonders die Musik. Mit Musik verarbeite ich meine Emotionen Wer oder was macht dir Mut? Meine Cousinen. Wenn wir zusammen sind, können wir immer viel Lachen Dein liebstes Sprichwort? „I am the best – fuck all the rest“ ;) Was würdest du sofort verändern, wenn du es könntest? Mein Leben, meine Gesundheit, meinen Körper und meine Seele |

|