|

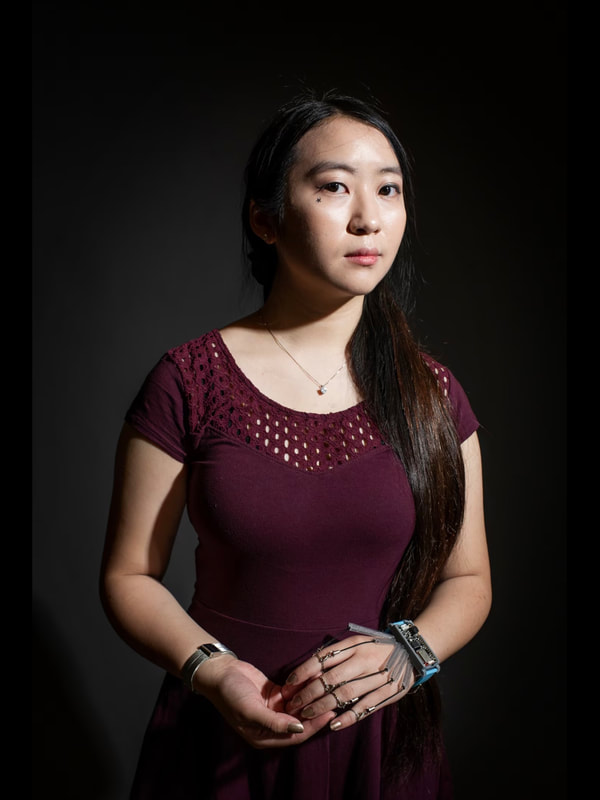

Mehr Frauen in Politik, Wirtschaft und Technik - und die Welt würde eine andere sein! Sozial ausgewogener, vorrausschauend und verbessernd, sind nur drei Aspekte, die für die weibliche Denk- und Handlungsweise sprechen. „The Future is Female“! „Junge Frauen haben vielleicht das Gefühl, dass Sie scheitern - aber Sie können es. Keine Angst zu haben, ist sehr wichtig...“ Tara Houska ist Anwältin und arbeitet für die Rechte indigener Menschen Der äthiopische Wolf, der afrikanische Elefant, die Ringschwanzlemure, die Blattschneideameise und der Schwertwal, haben eines Gemeinsam: Die Leittiere sind zumeist weiblich. Dank Führung weiblicher Alphatiere, werden jene Überlebenstechniken vermittelt, die den Tieren innerhalb der Gemeinschaft helfen, schwierige Situationen zu meistern und sich an Veränderungen optimal anzupassen. „Bei Wölfen führt das Rudel nicht der stärkste Wolf, sondern jenes Tier, das am besten Kooperationen bilden und Konflikte lösen kann - zumeist Alphaweibchen“, sagt der niederländische Ökologe Hugh Jansam von der Universität Leiden. Innovatives Denken, motorisches Geschick, lösungsorientiert, ein wohlwollendes, ausgewogenes Ziel vor Augen, statt übertriebene Gewalt, Kraftanwendung, Schnelligkeit oder Gier. Nicht nur im Tierreich zeigt sich, wie gut sich soziale Intelligenz und ein „femininer Spin“ bei der Entscheidungsfindung und Entwicklung bewähren. Auch bei uns Menschen beweisen zahlreiche weibliche Politikerinnen, Wirtschaftstreibende, Forscherinnen und Technikerinnen, wie erfolgreich und nachhaltig sich weibliche Denk- und Handlungsweisen innerhalb der Gesellschaft auswirken. Amanda Shayna Ahteck hat ein tragbares Bluetooth-Gerät entwickelt, dass eine nahtlosere Einführung von Technologien, wie der virtuellen Realität, fördern und sehbehinderten Benutzern helfen wird, natürlicher mit Computern zu interagieren. Mit ihrem „midiKey“ war sie Preisträgerin bei der „International Science & Engineering Fair“ (ISEF). „Junge Frauen sind erfinderisch und hartnäckig“, sagt Maya Ajmera, Präsidentin und CEO der amerikanischen „Society for Science & the Public”, einer Wissenschaftsorganisation, die sich seit 100 Jahren der Förderung junger Forscher und Entwickler verschrieben hat. „Die jungen Mädchen machen sich Technologie zunutze, um Probleme zu lösen, die ihnen am Herzen liegen und Gutes bewirken“, so Ajmera. Warum jedoch werden Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, aber auch Sport und Technik, nach wie vor eher von Männern dominiert? Seit Jahrhunderten werden Frauen als „schwächeres, verletzlicheres Geschlecht“ bezeichnet. Berühmte Forscher und Entwickler waren einst ausschließlich Männer. Zudem haben männliche Wissenschaftler haben lange Zeit ihre Studien und ihren Einfluss genutzt, um ihre eigene Einstellung zur geschlechtsspezifischen Ungleichheit zu verstärken. Aber das ändert sich gerade. Ein Großteil der männlich dominierten Wissenschaft, die Frauen früher als „schwächeres Geschlecht“ bezeichnete, war fehlerhaft oder voreingenommen. Während Männer oft über größere, körperliche Stärke und einen Höhen- und Gewichtsvorteil verfügen, haben Frauen einen deutlichen Vorteil, wenn es um Resilienz, Ausdauer und langfristiges Überleben geht, belegen aktuelle Studien. Ob in der Raumfahrt, der Entwicklungshilfe, der Technik oder in der Politik, auf der ganzen Welt gewinnen Frauen an Einfluss und Macht. Sie haben die Mehrheit der Sitze im Unterhaus der ruandischen Legislative. Fast zwei Drittel der Kabinettsminister der spanischen Regierung sind Frauen. In Frankreich wurde eine schwarze, muslimische zur Bürgermeisterin gewählt. Und selbst in Saudi-Arabien wurde Frauen endlich das Autofahren erlaubt. Frauen als Polizeichefinnen, Schiffskapitäne und Bauleiterinnen? Dies gilt nach wie vor als „neuartiges Konzept“. Das größte Hindernis, das viele Frauen überwinden müssen, ist: die Erfahrung. Auch hier zeigen Studien, dass Männer häufig aufgrund ihres „Potenzials" eingestellt werden, während Frauen mit der gleichen Erfahrung als „unterqualifiziert“ gelten. „Das Geschlechtergleichgewicht ist wichtig, weil Frauen neue Perspektiven in die Bewältigung wissenschaftlicher und technischer Herausforderungen einbringen“, sagt Mary Sue Coleman, Biochemikerin und Präsidentin der „Association of American Universities“. Der Begriff „Frauenarbeit" hat sich über Jahrhunderte in das kollektive Verständnis der Gesellschaft eingeprägt, jedoch als einschränkend und stereotyp erwiesen. Kochen, Putzen, Pflegen, Gartenarbeit…, jene Tätigkeiten, von denen man annimmt, dass sie Frauen vorbehalten sind, stimmen nicht mit der Realität überein. Die Historikerin Lisa Unger Baskin hat die Arbeit von Frauen der vergangenen sieben Jahrhunderte erforscht. Ihr Ergebnis: Frauen haben nicht nur stets das familiäre und soziale Leben gemanagt, sondern sie schufteten oft auch in Berufen, die als „Männerarbeit" galten. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass die neue Generation von Mädchen und Frauen viele Möglichkeiten hat, um die schwierigsten Probleme der Welt anzugehen - und diese auch zu lösen“, ist Maya Ajmera, Präsidentin & CEO der „Society for Science & the Public”, überzeugt. Worin liegen nun die wichtigsten Herausforderungen der heutigen Frauen? „Das Wichtigste für uns Frauen ist es, die Männer auf unsere Seite zu bringen“, sagt Christiane Amanpour, internationale Chefkorrespondentin von „CNN“ und renommierte Kriegsreporterin. „Es geht nicht darum, einfach nur zu tauschen, ob nun Männer oder Frauen die Dominanz haben. Es geht um Gleichberechtigung und gleiche Ausgangsbedingungen - und das können wir nur erreichen, wenn auch die Männer mitmachen, “ ist Christiane Amanpour überzeugt. „Die Veränderung ist nicht nur, wie Frauen von Männern angesehen werden, sondern wie Frauen sich selbst betrachten. Weißt du: es beginnt immer mit dir...“, sagt die renommierte Ozeanographin und Umweltschützerin, Sylvia Earle. „Die größte Hürde für mich als Frau, bin ich selbst“, sagt die ehemalige Premierministerin Neuseelands, Jacinda Ardern, die sich besonders für eine multilaterale Politik, für eine soziales Steuersystem und Klimaschutz engagierte. Ardern war – nach der Pakistanerin Benazir Bhutto – die zweite gewählte Regierungschefin eines Staates, die während ihrer Amtszeit ein Kind bekam. „Ich denke, dass viele Frauen viel härter zu sich selbst und ihren Fähigkeiten sind, als es in Wahrheit ist“, so Ardern. Frauen sollten sich auf Ihrem Weg nicht entmutigen lassen. „Höre auf dich selbst, vertraue deinem Bauchgefühl. Höre auf Menschen denen du vertraust. Lass dich von deinen Leidenschaften leiten - und lass dich nicht entmutigen", gibt auch die erfolgreiche US-Fußballerin Alexandra Morgan allen Frauen mit auf den Weg. Die Zukunft ist besser weiblich! Im Sinne der Menschlichkeit und Menschheit…  Web-Tipps: www.nationalgeographic.com/culture/article/why-the-future-should-be-female-feature www.nationalgeographic.com/science/article/girls-in-science-feature Fotos: Pexels (Titel: Polina Kovaleva), Unsplash, Verbund Mission V-Male, Nat Geo

Quelle: National Geographic Text: Helmut Wolf

0 Comments

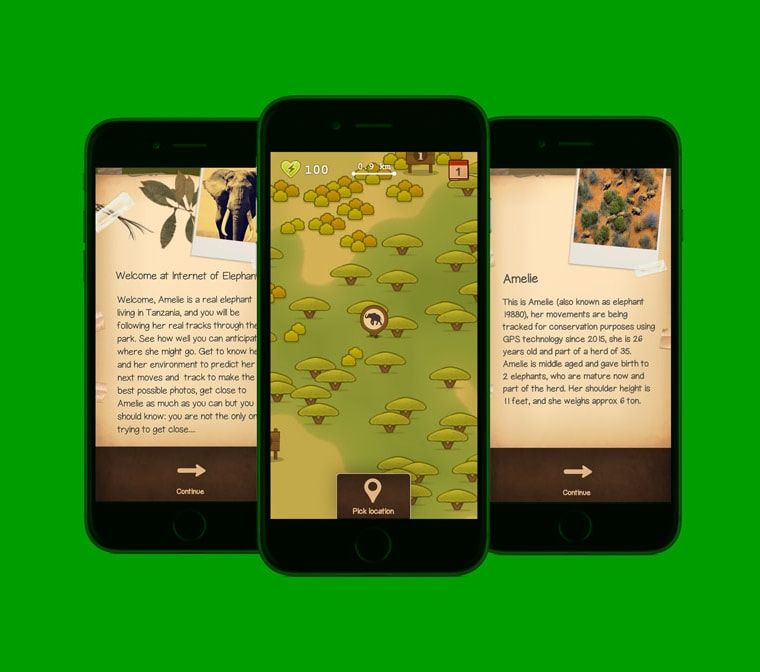

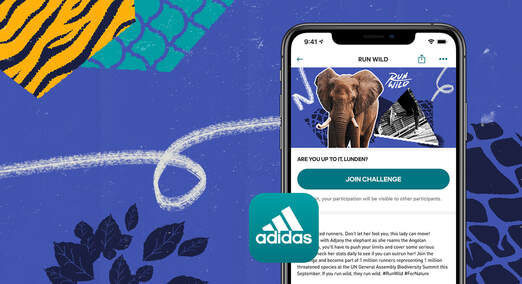

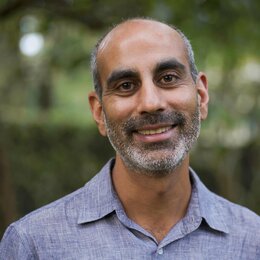

Wiederbefüllbare Pizzaboxen? Sushi im hochwertigen Mehrweggeschirr? Plattformen wie „Skoonu“ oder „Vytal“ haben innovative Systeme entwickelt, die den umweltfreundlichen To-Go-Genuss nichts im Wege stehen lassen. Eine Reportage! Man kennt das. Es ist Mittagszeit. Zeit für die Essensbestellung - beim Italiener, beim Asiaten, beim heimischen Gastronomen des Vertrauens… Gemeinsam mit Kollegen wird bestellt, gut gegessen und am Ende - bleibt haufenweise Plastikgeschirr im Müll zurück. Das gleiche Szenario findet häufig auch am Abend mit Familie oder Freunden statt… Burger, Schnitzel, Sushi, Cappuccino to go… Ein paar Daten verdeutlichen, wie unser tägliches Essverhalten Umwelt- und Ressourcenverbrauch beeinflussen: Rund 1,9 Mio. To-Go-Verpackungen werden pro Tag österreichweit verwendet. Rund 800.000 Coffee-to-go-Becher wandern pro Tag über den Ladentisch - um nur wenige Minuten nach Gebrauch wieder im Müll zu landen. Laut einer Studie des Umweltbundesamtes produziert jeder österreichische Haushalt im Jahresschnitt 7,4 Kg Abfall aus Einweggeschirr. „Als Familie haben wir öfter Sushi bestellt“, sagt die engagierte Mutter und Skoonu-Geschäftsführerin Isabelle Maria Weigand (Foto). „Doch nach dem Verspeisen landetet unglaublich viel Plastikgeschirr im Müll. Das war der einschneidende Moment! Plötzlich hatte ich das Bedürfnis, mir eine Mehrweggeschirr-Lösung für die Zustellgastronomie auszudenken...", so ihr Grundansatz, der schließlich zur Gründung des innovativen Geschirr-Leihsystems im Jahr 2019 führte Wie funktioniert das Skoonu-System? Bei der Bestellung beim Gastro-Partner - via App, Essens-Lieferdienst oder Telefon - werden die gewünschten Speisen in wiederverwendbare Behälter aus Edelstahl befüllt und geliefert. Anschließend kann das Geschirr bei einer Sammelstelle - oder im teilnehmenden Lokal - innerhalb von 21 Tagen abgeben werden. In der App können entsprechende Partnerlokale in der Umgebung angezeigt werden. Wiederbefüllbare Bowl- und Pizzaboxen… Der Radius umweltfreundlicher Gastro-Partner von Skoonu wächst stetig heran und umfasst neben Wien mittlerweile auch Städte wie Graz, Vöcklabruck und Traun. Aber auch andere umweltfreundliche Take-Away-Anbieter sind in den Markt eingestiegen. Beispielsweise die deutsche Plattform „Vytal“, die unter anderem auch wiederbefüllbare Bowl- und Pizzaboxen anbietet. Mit dem ersten Mehrweg-Pfand-System für To-Go-Heißgetränke in Österreich hat sich „MyCoffeeCup“ etabliert. Mit „nachhaltigen Einsatz“ für eine bessere Welt. Wenn schon Sushi-, Bowl-, Pasta- oder Coffee-to go, dann mit „nachhaltigen Einsatz“. „Take-away for one more time“…  Web-Tipps: www.vytal.org www.skoonu.com www.mycoffeecup.at Quelle: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) Fotos: Unsplash, Skoonu/Instagram, Vytal (Titel) Text: Helmut Wolf „Nur mit Jugend und Frauen können wir die Krisen meistern“ Franz Fischler, Präsident am Institut für Höhere Studien (IHS), Wien Foto: Tamara Bellis / Unsplash Mit Computerspielen Umweltbewusstsein schaffen? Mit der Plattform „Internet of Elephants“ hat IT-Experte Gautam Shah schon einige erfolgreiche Spiele auf den Markt gebracht. Kooperationen mit Sport-, Spiele- und Naturschutzorganisationen versprechen großes Zukunftspotenzial der Bewusstseinsbildung... Mit Wildtieren am Smartphone um die Wette laufen? Den Spuren von Affen und Elefanten durch den Dschungel beim Gaming folgen - und dabei den Schutz von Umwelt und Biodiversität fördern und verbreiten? Smartphone und Natur(-schutz). Zocken und Umweltbewusstsein. Was nach unüberbrückbaren Lebenswelten klingt, ist genau jener Ansatz den Gautam Shah seit 2016 verfolgt: Nämlich die Menschen dort „abzuholen“, wo sie heute einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Apps, Games und Social Media sind Teil unseres Alltags geworden. Rund 2,1 Milliarden (junge) Menschen weltweit spielen heute Online Games. Tendenz steigend. Natur und Wildnis sind da zwar scheinbar in weite Ferne gerückt. Doch Shah ist überzeugt davon: Viele Menschen lieben Natur und Tiere. Doch in ihrer Lebensrealität haben sie keinen Platz mehr. Sei es durch ihren Wohnort in den Städten (jeder zweite Mensch lebt heute in der Stadt). Sei es durch ihren durchgetakteten Schul- und Arbeitsalltag.  Mit der Plattform „Internet of Elephants“ (IoE) möchte „National Geographic-Explorer“ Gautama Shah (Foto) die Menschen genau auf jenen digitalen Kanälen erreichen, wo sie sich zu einem großen Teil ihrer Zeit bewegen. Auf IoE wird Naturforschung mit modernen, digitalen Elementen und Gaming verknüpft, mitsamt anregenden, visuellen Geschichten über Wildnis und atemberaubenden Naturräumen, basierend auf realen Forschungsdaten, die mit den Spielen zu neuem Leben erweckt werden… Im Spiel „Unseen Empire“ beispielsweise schlupft der User in die Rolle von Naturforschern. Man bewegt sich im Dschungel und platziert Kameras, um Wildtierkatzen, Langurenaffen und Stachelschweine zu beobachten. Spiel und Bilder basieren auf einem tatsächlichen, über zehn Jahre existierenden Forschungsprojekt in Südostasien. Es ging darum den Lebensraum des „Nebelparders“, einer seltenen Großkatzen-Art, zu erforschen. 5 Millionen Bilder wurden gemacht und viele neue Arten und Erkenntnisse gewonnen. Faszinierende Bilder, die zuvor in der öffentlichen Wahrnehmung wenig, mit dem jedoch wieder mehr Aufmerksamkeit bekamen. „Wildeverse“ wiederum funktioniert ähnlich wie das erfolgreiche „Augmented Reality“-Spiel „Pokemon Go“. Man installiert die App am Smartphone, aktiviert die Kamera und sieht plötzlich auf der Straße und rund um das Haus dreidimensionale Urwaldbäume wachsen… Auch Wildeverse basiert auf Tieren, die (noch) heute in freier Wildbahn leben. Alle Charaktere sind real, ebenso sind die Handlungsabläufe authentisch. Was auf dem „Spiel" steht, ist die Zukunft unserer natürlichen Welt… Auch auf „Mitmach-Kampagnen“ setzt IoE. Bei der jährlichen Laufchallenge „Run Wild“ arbeitet die Organisation beispielsweise mit der adidas-App Runtastic zusammen. Dabei können User - je nach Fitness-Level - mit Tiger, Elefanten oder Gürteltieren um die Wette laufen. Auch in bestehende Spiele und virtuelle Räume und Metaversen platziert man Wildtiere, um für Umweltbewusstsein zu sorgen. In den Games gibt es immer wieder Hinweise auf Hilfsorganisationen, die theoretisch auch mit Geldspenden unterstützt werden können. „Wenn es gelingt die Tierwelt in das tägliche Leben der Menschen zu bringen, könnte das vielleicht in einigen Jahren ein neues Bewusstsein für Konsum, Politik und Umweltschutz schaffen“, ist der gebürtige US-Amerikaner Gautam Shah, der heute in Kenia lebt, überzeugt. Das sei die langfristige Idee. Kurzfristig gehe es darum, Umweltschutzorganisationen rasch bei Ihrem lebensnotwendigen Engagement zu helfen. Wildtierliebhaber, Gaming-Freaks und IT-Experten als gemeinsame Allianz für den Umweltschutz? Eine starke, kulturübergreifende Bewegung, die noch viel Potenzial besitzt. Zocken und die Welt retten? Let’s play! Web-Tipp:

www.internetofelephants.com Fotos: Internet of Elephants, Looloop Quellen: Ö1, National Geographic Text: Helmut Wolf „Das geht nicht" treibt mich an“, schmunzelt Kati Ernst. Als sie gemeinsam mit ihrer Freundin Kristine Zeller im Jahr 2018 das Unternehmen "ooia" gründete, „hat in Deutschland noch kein Mensch gewusst, was „Periodenunterwäsche" ist“. Heute gelten die „ooias“ als beliebte Alternative zu Tampons und Binden.... „Viele Jahre haben wir uns über das Mama- und Frausein und das Arbeiten ausgetauscht“, erzählt Kati Ernst.„Wir haben über Work-Life-Balance und dem Sinn hinter dem Ganzen gesprochen. 2018 sind wir dann auf Periodenunterwäsche gestoßen und waren sofort fasziniert: In unserer eigenen Firma könnten wir gesellschaftlichen Wandel mit einer Arbeitskultur kombinieren, wie wir sie uns vorstellen!" „Periodenunterwäsche"? Die Anfangs teilweise „fiesen Kommentare“ auf Social Media zeigte auf, wie sehr die Periode gesellschaftlich noch als Tabu gilt. Es gab eine Menge "fieser Kommentare" und für Periodenunterwäsche gab es nicht einmal noch ein deutsches Wort. In der Zwischenzeit aber konnten die beiden nicht nur den Begriff in Deutschland, sondern weit über die Grenzen hin etablieren. Inzwischen zählt man mehr als 100.000 Kundinnen. „Wir wollen gesellschaftliche Veränderung". Kristine Zeller und Kati Ernst kennen sich schon über ein Jahrzehnt und haben schon viel zusammen erlebt. Mit ihrer eigenen Firma und Philosophie konnten sie den gesellschaftlichen Wandel mit einer Arbeitskultur kombinieren, so wie es für sie richtig erscheint. „Kristine und ich folgen ganz klaren Überzeugungen, die für uns in unseren Entscheidungen die Richtung vorgeben“, sagt Ernst. „Gleichzeitig hinterfragen wir den Status Quo, wollen gesellschaftliche Veränderung und dabei immer dazu lernen“. „Wir finden, dass die Welt und die Gesellschaft vor so einer großen Herausforderung stehen, dass es in der Verantwortung jedes Unternehmens liegt, nicht nur für Profitstreben einzusetzen, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen“, unterstreicht Kati Ernst. Und wenn dann eine Kundin schreibt, dass sie dank ihrer ooia endlich wieder durchschlafen konnte oder weniger Schmerzen hat, dann sei das für sie die größte Bestätigung und Motivation. „Es gehe nicht nur darum, frauenspezifische Produkte zu entwickeln und anzubieten. Es geht auch darum Denkweisen zu verändern und Frauen zu ermutigen über sich selbst hinauswachsen und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen", so Ernst. „Genau das ist unsere Mission mit ooia!“. „Und wenn Probleme oder schwierige Herausforderungen auftauchen, dann atmen wir tief durch und erinnern uns daran, wofür wir mit ooia angetreten sind...“.

Web-Tipp: www.ooia.de Interview & Text: Helmut Wolf Der Text ist auch in der „Freude“-Ausgabe 18 von Sonnentor erschienen. Ein Smartphone dass die Welt verändert? Eva Gouwens, Geschäftsführerin von „Fairphone“, ist überzeugt davon. Auch als kleiner Player am Weltmarkt konnte bereits Großes erreicht und bewegt werden, wie sie im nachfolgenden Interview erzählt... „Bei Fairphone lernte ich den Begriff „strategisch naiv“ anzuwenden“, erzählt Eva Gouwens. Als Geschäftsführerin des in den Niederlanden beheimateten Sozialunternehmens „Fairphone“ habe sie gelernt Entscheidungen „anders“ zu treffen als sie gemeinhin in der Wirtschaft und Elektronikindustrie getroffen werden. Anders auch in dem Sinne, dass es gilt manchmal „naiv zu sein, nicht alles zu wissen, um damit einem Thema gegenüber aufgeschlossen zu sein“, so ihre Umschreibung. Einen gänzlich anderen Weg geht das „missionsgetriebenes Unternehmen“ Fairphone (Gouwens) schon seit dem Gründungsjahr 2013. Damals wurde eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen mit dem Ziel 5.000 Unterstützer zur Realisierung des „ethischen Smartphones“ zu finden. Die Resonanz hat jede Erwartung übertroffen: Ohne dass „Fairphone 1“ überhaupt gesehen zu haben, haben 60.000 Menschen das Smartphone bestellt. „Wir haben die Attraktivität der Idee eines ethischen Mobiltelefons wirklich unterschätzt“, sagt Gouwens. Heute wisse sie, „dass wir dabei sind die Elektronikindustrie zu verändern. In eine Branche, wo Verantwortung für Mensch und Planet nunmehr selbstverständlicher Teil des Business wird“.

Gegen Apple & Co.? Was gibt ihr eigentlich die Kraft gegen Apple & Co. am Markt zu bestehen? Fairphone-CEO Eva Gouwens antwortet hier mit einer Parabel: „Wenn du denkst du bist zu klein, um etwas zu bewirken, dann versuche einmal, mit einer Mücke im Zimmer einzuschlafen". Diese Botschaft gebe ihr und ihrem Team stetig Kraft und den Glauben weiterzumachen... Web-Tipp: www.fairphone.com Text: Helmut Wolf Fotos: Fairphone Der Text ist auch in der „Freude“-Ausgabe 18 von Sonnentor erschienen. Minirampen aus buntem Lego? Barrierefreiheit schaffen mit gespendeten Legosteinen! 2017 hat Caroline Mühlheims das Projekt „100 Lego-Rampen für Köln" ins Leben gerufen – mit Erfolg. Mittlerweile finden sich Nachahmer-Projekte wie die „Lego-Oma“ und andere Initiativen auf der ganzen Welt... Wer in der Stadt unterwegs ist denkt zunächst vermutlich nur selten über Randsteine am Straßenrand oder kleine Stufen an Geschäftseingängen nach. Doch gerade Menschen im Rollstuhl sehen sich an diesen Stellen immer wieder vor schwer zu bewältigende Probleme gestellt. Diese scheinbar „niedrigen Barrieren“ stellen für Rollstuhlfahrerinnen oftmals unbequeme bis unüberwindbare Hindernisse dar. Für Caroline Mühlheims war dies der Anlass für eine einfache, wie bunte und geniale Idee... „Es wäre so einfach Hürden abzubauen, indem man überflüssige Hindernisse weglässt. Nur durch Barrierefreiheit können wir Inklusion erreichen“, sagt die 24jährige Caroline Mühlheims. Seit ihrer Kindheit ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen. Und immer wieder musste sie sich über Stufen ärgern, sowohl in öffentlichen wie auch privaten Gebäuden. Eines Tages stieß sie auf den Moderator und Aktivist für Inklusion Raul Krauthausen, der für sich selbst eine Legorampe gebaut und dazu ein kurzes Video gedreht hatte... Begeistert von der Idee der „Legorampen“ suchte Mühlheims Kooperationspartner und fand diese im Verein „Junge Stadt Köln“. Sie gründete eine Aktionsgruppe zum Bau der Minirampen, die seit mittlerweile vier Jahren aktiv ist. Die Initiative stellt die Rampen aus gespendeten Legosteinen Geschäftsleuten kostenlos zur Verfügung. Die Geschäftsinhaber legen die „schrägen Flächen“ dann bei Bedarf vor den Shop bzw. vor die Stufe. Als Unterlage wird eine rutschfeste Gummimatte verwendet, die auch kleine Unebenheiten der Straße ausgleicht. Im Schaufenster hängt dann ein Hinweisschild, dass eine „Legorampe vorhanden“ ist. In der Zwischenzeit sind in ganz Deutschland und weltweit Initiativen zum Bau von Legorampen entstanden. Von Frankreich, Südafrika, Brasilien bis den USA und Australien gibt es Anfragen zu Bauanleitungen und Ideen rund um das „bunte Barrierefrei-Projekt“. In Deutschland hat sich besonders auch Rita Ebel alias die „Lego-Oma“ einen guten Namen gemacht. Die 63jährige, die seit einem Unfall einen Rollstuhl benutzt, ist ebenfalls auf „Lego-Funde“ auf Dachböden und Kellern angewiesen und hat bereits rund 50 Modelle rund um ihre Heimatstadt Hanau zusammengeklebt. Instagram-Account „Lego-Oma“. „Ich komme jetzt vor allem besser zu schlecht zugänglichen Altbauten“, freut sich Rita Ebel. Bei ihr sind die Lego-Rampen zu einem Generationenprojekt geworden. Tochter und Enkelkind organisieren dabei den Instagram-Account „Lego-Oma“. Für die „Blockkonstruktion“ werden, wie auch bei Caroline Mühlheims, gebrauchte Legosteine verwendet. Und die liegen ja zuhauf in vielen Haushalten oftmals in irgendwelchen Kisten und sind nicht mehr in Gebrauch... Mit Legosteinen Barrieren abbauen! Ein wunderbares Projekt, das aufzeigt, wie einfach und rasch sich weitreichende Lösungen umsetzen lassen. Mehr Lego-Rampen braucht die Welt!  Web-Tipps: https://jungestadtkoeln.de/projekte/lego-rampen ((inkl. Bauanleitung für die Lego-Rampe) www.instagram.com/die_lego_oma/ Quelle: National Geographic Fotos: Junge Stadt Köln, Facebook, Lego-Oma Text: Helmut Wolf Unsere Immunität als Schlüssel gegen Corona? COVID-19 bald als gewöhnliche Erkältung? Warum stetiges Impfen gemeinsam mit dem menschlichen Immunsystem einen starken Schutz gegen Erreger und Krankheiten aufbauen werden, skizzieren Wissenschaftler auf der ganzen Welt... „Das Virus ist gewissermaßen sein eigener Feind. Jedes Mal, wenn es uns infiziert, stärkt es unsere Immunität“, sagt Marc Veldhoen, Immunologe an der portugiesischen Universität Lissabon. Einer der wesentlichen Faktoren, die die Zukunft von COVID-19 bestimmen, ist also: unsere Immunität gegen die Krankheit. „Wir werden damit leben müssen, uns ständig impfen lassen müssen, und durchgängig ein sehr ausgeklügeltes molekulares Überwachungsprogramm pflegen müssen, um zu beobachten, wie sich das Virus weiterentwickelt“, zeigt sich auch Roy Anderson, Epidemiologe für Infektionskrankheiten am Imperial College London, überzeugt. Maßnahmen, die unerlässlich sind, um die Pandemiephase zu beenden... Unser Immunsystem als Schutz gegen Krankheit? Auch gegen SARS-CoV-2? Ja, schreibt Wissenschaftsjournalist Michael Greshko in der Zeitschrift „National Geographic“. Das menschliche Immunsystem kann einen mehr oder weniger starken Teilschutz gegen einen Erreger aufbauen, der eine schwere Erkrankung verhindern kann, ohne zwingend eine Infektion oder Übertragung zu verhindern. Aber, so Greshko, das ist nicht einfach binär, wie ein Lichtschalter. Oder anders gesagt: Man ist nicht einfach immun oder nicht immun. Stattdessen entwickelt sich Immunität eher wie ein Dimmschalter - langsam und stetig, und dabei steigert sich die Immunabwehrkraft... Generell ist dieser „partielle Schutzeffekt“ einer der Gründe, warum die vier bekannten endemischen, humanen Coronaviren – also jene, die eine gewöhnliche Erkältung verursachen – so milde Symptome haben, sagt Greshko. Eine Studie aus dem Jahr 2013, die auf der Forschungsplattform „BMC Infectious Diseases“ veröffentlicht wurde, zeigt, dass Menschen im Durchschnitt im Alter von drei bis fünf Jahren zum ersten Mal mit allen vier Coronaviren in Berührung kommen. Sie sind Teil der ersten Infektionswelle, die kleine Kinder erleben. Diese ersten Infektionen legen den Grundstein für die zukünftige Immunreaktion des Körpers. Der Übergang von der Pandemie zur leichten Erkrankung hängt jedoch davon ab, wie gut die Immunantwort auf SARS-CoV-2 im Laufe der Zeit anhält. Forscher untersuchen bereits aktiv das „immunologische Gedächtnis“ des Körpers gegenüber dem Virus. Eine Studie, die Anfang des Jahres in der renommierten Zeitschrift „Science“ veröffentlicht wurde, beobachtete die Immunreaktion von 188 COVID-19-Patienten fünf bis acht Monate nach der Infektion: Obwohl es individuelle Unterschiede gab, hatten etwa 95 Prozent der Patienten ein messbares Maß an Immunität. „Die Immunität lässt nach, aber sie verschwindet definitiv nicht. Und ich denke, das ist der Schlüssel”, sagt Jennie Lavine, Postdoktorandin an der „Emory University“ in Atlanta, eine der führenden forschungsintensiven Universitäten in den USA. Je nachdem, wie die Evolution des Virus voranschreitet, könnten Linien von SARS-CoV-2 entstehen, die so unterschiedlich sind, dass Impfstoffe auf bestimmte Regionen zugeschnitten werden müssen, erklärt Roy Anderson. Um sich in Zukunft erfolgreich gegen SARS-CoV-2 schützen zu können, brauchen wir ein globales Überwachungsnetzwerk, so Anderson – ähnlich den weltweiten Referenzlabors, die Grippevarianten sammeln, sequenzieren und untersuchen. „Meine Vermutung ist, dass sich genug Leute infizieren und genug Leute den Impfstoff bekommen werden, um die Übertragung von Mensch-zu-Mensch zu reduzieren“, sagt Paul Duprex. Er ist der Direktor des Zentrums für Impfstoffforschung der University of Pittsburgh. „Es wird zwar Gruppen von Menschen geben, die die Impfstoffe nicht nehmen, und es wird lokale Ausbrüche geben, aber es wird zu einem der ‚normalen‘ Coronaviren werden.“ Die Entwicklung von SARS-CoV-2 nach der Pandemie, wird von drei Hauptfaktoren abhängen, analysiert Autor Greshko: 1. Wie lange die Menschen immun gegen das Virus bleiben. 2. Wie schnell sich das Virus weiterentwickelt, und 3. wie weiträumig die Immunität älterer Bevölkerungsgruppen während der Pandemie hergestellt werden kann. „Die Menschen müssen begreifen, dass dieses Virus nicht verschwinden wird. Es ist nichts, das sich einfach in Luft auflöst“, sagt Epidemiologe Anderson. „Aber dank moderner Medizin und Impfstoffen, werden wir in der Lage sein, es in den Griff zu bekommen.“ Wenn es etwas gibt, dass die Menschheit immer wieder aus den großen Krisen der neuesten Geschichte heraus entwickelt hat, dann sind es Lösungen auf große Herausforderungen zu finden! Das wird uns auch jetzt wieder gelingen... Quelle: National Geographic

Fotos: Cleyton Ewerton (Titel), Anna Shvets, Skylar Kang / Pexels; Lasma Artmane, United Nations, Mika Baumeister, Thomas Park / Unsplash Text: Helmut Wolf Kein Müll? Zero Waste. Recycling, DIY und unverpackte Lebensmittel sind vielen schon ein Begriff. Aber: wie weit kann Zero Waste gehen? Und welchen Einfluss haben die Corona-Krise und damit zusammenhängende Vorsichtsmaßnahmen auf unsere Müllproduktion? Lorraine Wenzel von „Zero Waste Austria“ im Interview... “Zero Waste is a philosophy, a strategy and a set of practical tools seeking to eliminate waste, not manage it." Definition von „Zero Waste Europe“ Einige Initiativen zur Müllvermeidung haben es bereits relativ weit geschafft. In Supermärkten wird mit unverpackten Lebensmitteln geworben, Recycling ist allgegenwärtig und Selbstversorgung wieder salonfähig. Sind hier tatsächlich auch Fortschritte auf Nachhaltigkeitsebene sichtbar, oder werden solche Slogans einfach gerne von Handel und Industrie verwendet, um ihre Produkte besser zu vermarkten? Sowohl als auch. Gerade mit der Bewegung „Fridays for Future“ und Greta Thunberg ist das Bewusstsein für Nachhaltigkeit ganz allgemein nicht nur bei Privatpersonen, sondern auch in Unternehmen gestiegen. Gleichzeitig ist Nachhaltigkeit auch ein Trend. Dementsprechend springen Industrie und Handel natürlich auf den Zug auf und vermarkten Produkte als nachhaltig, die zum Teil eben nicht nachhaltig sind. Ihr bietet unzählige Workshops zum Thema Zero Waste an: In Schulen und Kindergärten, aber auch für Unternehmen. Ideen zur Umsetzung von nachhaltigen Alternativen gibt es wie Sand am Meer, trotzdem siegt oft der Griff zu altbewährten Produkten. Wie können Bequemlichkeit, Kosten- und Zeitfragen überwunden werden? Mit Bewusstseinsbildung und Zeit. Wenn mir klar ist, wirklich klar ist, was ich mit meinen eigenen (Konsum-)Entscheidungen anrichte, werde ich über kurz oder lang Dinge ändern - und nachhaltiger agieren. Das gilt für Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen. Dazu zählt aber auch das Bewusstsein, wie ich etwas ändern kann. Wenn klar wird, dass alles gar nicht so kompliziert ist, ist auch der Schritt in die richtige Richtung nicht mehr so schwer. Gleichzeitig braucht man Zeit und die muss man sich auch geben. Jede Veränderung ist auch immer eine Veränderung von Gewohnheiten und die müssen sich nach und nach etablieren. Durch die Corona-Krise wird wieder mehr Augenmerk auf Hygiene gelegt. Wegwerfprodukte wie Masken, Einmalhandschuhe oder Hygienetücher stellen im Namen der Sicherheit jeden Nachhaltigkeitsgedanken in den Schatten. Wie beeinflusst die Krise unsere Einstellung zur Müllvermeidung? Negativ tatsächlich. Gerade zu Beginn der Krise hat man gemerkt, dass bei den Menschen die Nachhaltigkeit in den Hintergrund gedrängt wurde. Es ging darum, möglichst viel Toilettenpapier und Lebensmittel zu horten, ohne darüber nachzudenken, ob man denn nun wirklich so viel braucht. Gerade das „Brauche ich das wirklich?” ist aber eine der Kernfragen der Zero Waste-Bewegung. Bei Hygieneprodukten spielt Angst natürlich eine große Rolle, was auch absolut verständlich ist. Mittlerweile leben wir aber mit der Krise und auch bei diesen Dingen gibt es nachhaltige Alternativen, wie waschbare Masken oder ökologisches Desinfektionsmittel in großen Verpackungen. Auch selbernähen ist eine gute Option. Jetzt heißt es: Bitte wieder nachdenken und sich nicht nur von der Angst leiten lassen. Was würdet ihr jemandem raten, der sich für Müllvermeidung engagieren möchte – wo gibt es momentan am dringendsten Handlungsbedarf? Was kann jeder Einzelne auf individueller Ebene tun? In Österreich ist es auf jeden Fall die Pfandthematik und nach wie vor ganz simpel die Mülltrennung. Beim Pfand gibt es viele Petitionen und Kampagnen bei den großen Organisationen wie Greenpeace oder Global2000. Wobei wir uns klar hinter der Mehrwegpfand-Forderung positionieren. Auch die Mülltrennung ist immer noch ein Thema. Bei uns landen viel zu viele wertvolle Ressourcen im Restmüll und werden somit einfach verbrannt. Wenn man starten will, sollte man sich immer die Frage stellen: Brauche ich das wirklich? Und gibt es das Produkt vielleicht unverpackt oder mit Pfand? Am einfachsten ist es übrigens immer im Badezimmer, weil man hier recht leicht nach und nach verbrauchte Produkte mit nachhaltigen Alternativen ersetzen kann. Und wie sieht das Ganze auf Unternehmensebene aus? Was kann hier getan werden, ohne sich im Mehraufwand zu verlieren? Ganz generell: Die großen Hebel in Bewegung setzen: Energie und Mobilität zählen dazu, denn auch das gehört zur Zero Waste-Bewegung. Also zu einem Ökostrom-Anbieter wechseln und einen Anreiz für Mitarbeiter schaffen, um öffentlich oder mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Wenn es um Müllvermeidung geht, sind schon kleine Schritte entscheidend: Nicht mehr alles ausdrucken, nicht mehr benötigte Papiere oder alte Briefumschläge als Notizzettel nutzen, die Kapsel-Kaffeemaschine mit einer French Press oder einem Vollautomaten... Vielen Dank für das Gespräch! Web-Tipp: www.zerowasteaustria.at Fotos: Pexels, Zero Waste Interview: Sarah Langoth Sozialer Wandel? Wirtschaftlicher Wandel? Wertewandel? Vieles ändert sich derzeit. Der ideale Zeitpunkt, um mit neuen Lösungen eine nachhaltige Zukunft einzuleiten. Was es dazu braucht, ist: Optimismus und Mut! „Die Zukunft ist weit offen. Sie hängt von uns ab; von uns allen. Sie hängt davon ab, was wir und viele andere Menschen tun und tun werden; heute und morgen und übermorgen…“ Sir Karl Popper, österreichisch-britischer Wissenschaftstheoretiker und Philosoph „Müssten wir die eine Entwicklung benennen, die uns während der Pandemie besonders hoffen ließ, es wäre das Zusammenrücken der Menschen auf so vielen Ebenen“, schreibt Autor Christoph Wöhrle in einem Essay für „National Geographic“. Hoffnung von Virologen und Wissenschaftlern. Hoffnung von Experten auf gute Nachrichten im Kampf gegen die Pandemie. Hoffnung auf jene Wissenschaftler, die unter Hochdruck das Virus erforschten, und die uns am Ende - in Rekordgeschwindigkeit - die wahrscheinlich wichtigste, hoffnungsvollste Botschaft überbringen konnten: Ein Impfstoff gegen den weltweit grassierenden Covid-19-Virus, der uns ein „neues Normal“ ermöglichen sollte… Was uns Corona zeigt, ist besonders ein Aspekt: Das soziale (und wirtschaftliche) Gefüge ist zerbrechlicher als wir es gedacht haben: Eingeschliffene Routinen, in Arbeit, Bildung und Familienleben, haben sich seltsam verändert. Alltägliche Gewohnheiten wurden über den Haufen geworfen. Strukturelle Ungleichheiten werden sichtbar, vermeintliche Sicherheiten erweisen sich als fragile Gerüste. Was ist systemrelevante Arbeit? Warum verdienen Pfleger und Supermarktkassiererin so wenig, obwohl sie an vorderster Front stehen? Es zeigt sich, wie wichtig eine fairere, gerechtere Gesellschaft ist. Denn: „Im Kampf gegen ein Virus, ist die Menschheit nur so stark, wie ihr schwächstes Kettenglied“, bringt es US-Journalist Phillip Morris auf den Punkt. Was alle Menschen eint ist die Hoffnung - nach Zuversicht, Gesundheit und einem freudvollen, friedlichen Leben - mit Familie, Partner oder engen Freunden. Die Familie übernimmt nun den wichtigsten Part in unserem Leben. Die Familie wird zum Rückzugsort in einer unberechenbaren, turbulenten Welt. Mit großen menschlichen, finanziellen und sozialen Verlusten, öffnet das Virus den Blick auf all die engen Verflechtungen, die uns alle vernetzen. Ob amerikanischer Milliardär oder indischer Bettler, ob der Busfahrer, Skilehrer oder Bankangestellter. Alle und alles hängt miteinander zusammen. Und diejenigen, die lange unsichtbar geblieben sind, erweisen sich jetzt als unzertrennlich... Die jüngsten Konsequenzen, die aus Krisen, Massensterben und enormen sozialen Unruhen im vorigen Jahrhundert gezogen wurden, sind jedenfalls ermutigend. Auf die spanische Grippe und zwei Weltkriege mit Millionen Toten, folgten große Verbesserungen in Sachen Menschenrechte und sozialen Fortschritts: Nach dem 1. Weltkrieg wurde das Frauen-Wahlrecht eingeführt. Auch der Arbeitsmarkt wurde für Frauen in Europa geöffnet. Nach dem 2. Weltkrieg kam es zur Gründung der „Vereinten Nationen“ (UNO) als Menschenrechtsorganisation, die den Weltfrieden sichern sollte. Bis heute agiert die UNO bei globalen Konflikten als Schiedsrichter und setzt sich für soziale Rechte ein. Durch die unaufhaltsame Ausbreitung des Corona-Virus befinden wir uns wieder in einer schweren Krise, die ein weltweites Vorgehen erforderlich macht…  „Die Mehrheit der Menschen besann sich darauf, dass sie einander brauchen und stützen müssen“, schreibt Journalist Christoph Wöhrle. Von Homeschooling, über Einkaufen für Ältere bis zum Zubettbringen der Kleinsten. Was ist wichtig im Leben? Worauf kommt es an? Gerade in Lockdown-Zeiten wurde uns bewusst: Man braucht gar nicht so viel- Familie, Freunde, Zusammenhalt, Gesundheit, die kleinen Freuden, der Ausflug in die nahe Umgebung, stehen vormals umweltzerstörerischen Hyperkonsum, dem „Klimakiller“ Fernreisen und dem Kauf ressourcenverschwendender Statussymbole gegenüber. Was vor der Pandemie als „Normal“ galt, wird hinterfragt. Dagegen ist das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umweltschutz enorm angestiegen… Von einer regelrechten „Nachhaltigkeitsrevolution“ spricht das „World Economic Forum WEF“ (Weltwirtschaftsforum). In den vergangenen 5 Jahren haben sich die Investitionen in Nachhaltigkeitsprodukte und -dienstleistungen um 1.000 %(!) erhöht! „Covid-19 hat ein Gefühl der Dringlichkeit für Unternehmen geschaffen, ihre Nachhaltigkeitsnachweise weiter zu verbessern“, so das WEF. Und diese Neuausrichtung fällt auf fruchtbaren Boden: 73 % der globalen Verbraucher sagen, laut einer Nielsen-Studie, dass sie ihre „Konsumgewohnheiten definitiv oder wahrscheinlich“ ändern würden, um ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Wer sich aktuelle Kampagnen globaler Konzerne, wie Coca Cola, Burger King oder Produktbewerbungen von Konsumgüterriesen wie Unilever, Henkel und Nestle ansieht, sieht einen deutlich „grüneren und menschlicheren Anstrich“ als noch vor einem Jahr. Auch die Automobilindustrie, der Einzelhandel sowie der Energie-, Banken- und Immobiliensektor vollziehen gerade einen Schwenk in Richtung sozialer und ökologischer Unternehmenskultur. Kreislaufwirtschaft, effiziente Digitalisierung, Recyling, Upcycling und „Green- und Sharing Economy“ werden zu Innovationstreibern…  Es gab Wildtiere auf Marktplätzen, klares Wasser in den Kanälen von Venedig, Megastädte atmeten nach Jahren gesundheitsschädlichen Smogs wieder auf, die Menschen sahen plötzlich die Berge ringsum und hörten Vogelgezwitscher. Weltweit engagierten sich Menschen gegen Rassismus und Sexismus. Staaten - nicht der freie Markt – verbesserten den Zugang zu Medizin, Essen, Bildung, Wasser... Der Ernst der Lage hat vielerorts einen Schulterschluss erzwungen - über alle politischen oder ideologischen Lager hinweg. Und auch wenn derzeit noch viel Hickhack zwischen Politikern herrscht und Extremisten in den Teichen der Unzufriedenen und Verunsicherten fischen, werden sich am Ende Pragmatismus und neue, nachhaltige Lösungen durchsetzen (müssen)… „Es wird eine Neugeburt des Optimismus geben in einer besseren Welt, als wir sie für möglich halten“, sagt die legendäre Ozeanografin und promovierte Meereskundlerin Sylvia Earle, 85. „Dass wir durch unser Handeln einen neuen Respekt vor der Natur entwickeln, die uns am Leben hält. Und füreinander“, so die Umweltschützerin. Denn wenn es eine Erkenntnis gibt, die bei den Menschen auf der Welt im Zuge der Pandemie herangereift ist, so ist es jene, dass wir unseren Planeten schützen müssen, um uns am Ende selbst zu schützen... „Das Einfordern von Wandel und der Einsatz für globale Gerechtigkeit, sind die größte Hoffnung für das Überleben der Menschheit“, sagt der Journalist Morris. Wir sitzen schließlich alle im gleichen Bus. „Habt mehr Mut zur Hoffnung!“ Web-Tipps: www.weforum.org www.Nationalgeographic.com Fotos: Allef Vinicius, Forest Simon, Tom Ezzatkhah, Omar Loppez - Unsplash; Anna Shvets – Pexels; Pixabay, This is a happiness Quellen: National Geographic, World Economic Forum Text: Helmut Wolf |

|